9月1日至10月30日,苏轼主题书画特展在北京故宫博物院文华殿展出。这是近几年,继日本颜真卿主题展、上海董其昌主题书画大展、沈阳又见大唐书画主题展的又一次文化盛宴。

举办历代书画名人主题展览,有三大好处:一、对于主办方来说,便于形成轰动效应。因书画名人所具有的历史功绩和知名度,会吸粉多多,主办方可名利双收。二、观者可集中学习,从作者的真迹到艺术思想,全方位重新审视历史人物,对其历史评价、地位、优劣、得失,既有横向对比,又有纵向观照,能够开阔视野。三、历史人物主题展都是主办方精心准备的,极其重视,必以珍品、佳品展出,且展出时间较长,观看时间充裕,可反复观看,精追细研,千年宝贝,尽收眼底。

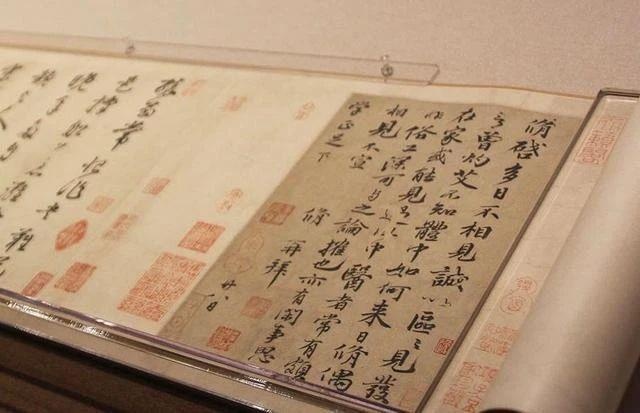

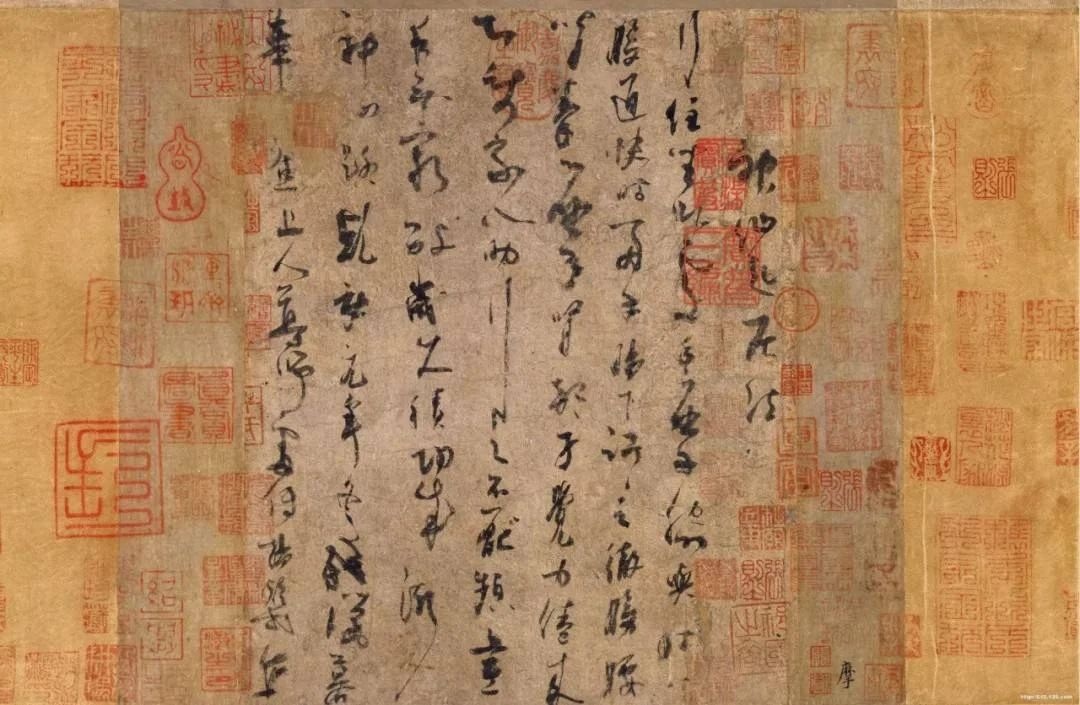

展览中的《灼艾帖》

所以,凡主题大展,我必前往参观。恰如宋米芾所言:“必须真迹观之,乃后得趣。”我观展,至少看三遍:第一遍,快速浏览所有展品,依我所好,定其优劣;第二遍,稍慢,确定我所喜欢作品所在的位置、观看的最佳角度以及观看人数多少等;第三遍,定点观察,力求记忆,就展厅中我所喜欢的精品,认真地、反复地观察,取其韵、定其格、会其意、知其文。强迫视觉图像记忆,令其不忘。动我心者,更是三番五次强化,观察、记忆,离开、回来,再离开,再回来。不能长时间站在一件作品面前观看,一是不道德,妨碍他人观看;二是会产生审美疲劳,于记忆无益。

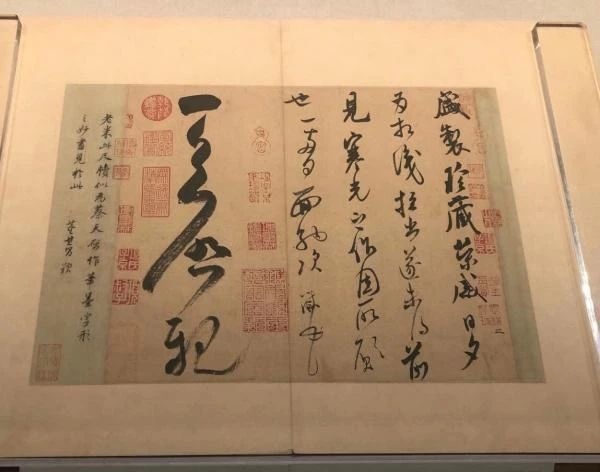

展览中的《盛制帖》

此次展出苏轼题跋、信札真迹9件。虽算不上苏轼的精品,但亦各有特色:

《春中帖》,残损较重。为苏轼书风成熟期的作品,典雅敦厚,自然豁达,体现着一位饱受儒家、道家、佛家文化影响的大学士的温文尔雅。其用墨浓黑、单一,无墨色变化。因年久墨色略泛白。初见时,认为是高清复制品。细问工作人员,工作人员答:“俱为真品。”

《治平帖》为苏轼30多岁所书,与其他帖相比,显得拘谨,笔气较弱。在处理字的关系方面,变化较少,显得略简单一些,但苏轼的个性特征已经显现。

《人来得书帖》《新岁展庆帖》裱成一卷,对比明显。从文物出版社出版的此二帖印刷品来看,《新岁展庆帖》气息生动而活泼,优于《人来得书帖》。但看原作时,《人来得书帖》气息淳厚、庄重典雅,用笔扎实,明显好于《新岁展庆帖》。《新岁展庆帖》则略显浮华、尖利、凌乱。此二帖俱清爽而有韵味,是展出苏轼作品中较优秀者。

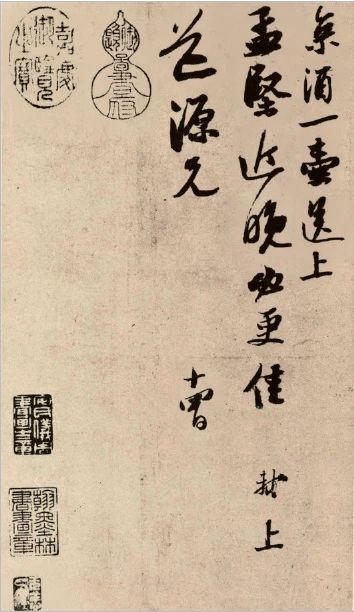

苏轼《京酒帖》 台北故宫博物院藏

《归院帖》为苏轼信手而书,苏字典型特征不明显。台北故宫博物院亦有苏轼的《京酒帖》、《啜茶帖》,都是信手而书的纸条,虽无明显的苏书典型特征,却多了晋人的自由、萧散之味,淳古、清雅与晋人一脉相承,可知苏轼对晋人体味之深。此帖墨法非为浓墨,笔中水分较多,墨量偏少,由浓而淡,由湿而干,变化自然,同整篇萧散气息相合,别有一番韵致,但此帖相较其他苏轼与人信札和《黄州寒食诗帖》,取意方向明显不同,其他各帖有刻意求好的痕迹,以全力赴之,用尽方法,突出个性。由此帖可知,苏轼书写创作当中的另一面——自然书写,跟他刻意书写的书风是有差别的。

苏轼其他各帖题跋为行楷,无甚特色,为典型的苏体行楷,或认为是写字。但其悠然大度之气依旧跃然纸上,可见其书写功夫之深厚,尤其是结字布白精准而自然。当代人缺此书功!

书史排名,宋四家为苏、黄、米、蔡,董其昌推米芾为第一。此次展示黄、米、蔡各一帖,与苏轼同一展台,相比可见,苏轼之作气息最高雅、淳古,高出一大截儿。黄字亦有淳古之气,但略显小气。米芾之字争折多变,为精明之相,非儒者相。故学米芾者,格调不高之弊应源于此。蔡襄的字最弱,似乎并未完成书法的个性化过程,与欧阳修相似,但书写之功略胜欧阳修一筹。由此看来,书法家的书写之功还是第一要义,以欧阳修之学富,当为宋代第一大书法家,何列苏轼为宋四家之首?宋四家之中,论学问谁最低?识者自鉴之!

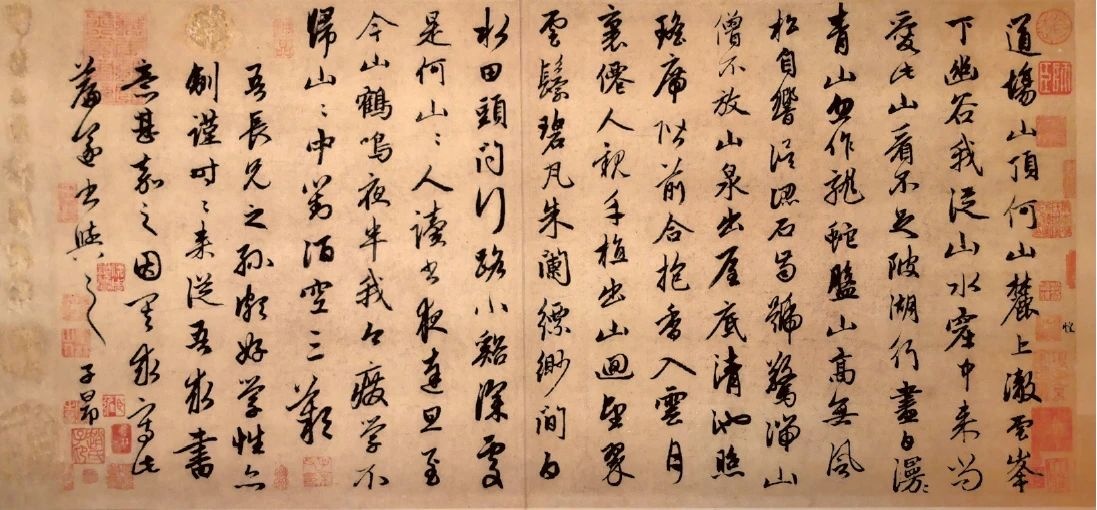

赵孟頫《道场何山诗》

展厅中,赵孟頫《道场何山诗》也十分耀眼,为其行书精品。余所见,赵氏行书真迹不下数十卷,此作最佳。赵氏结字多有扁平之弊,用笔亦少变化。取晋人之平正而弃其奇变,虽亦有高格,但味道不厚。此帖字势丰富,横纵、斜正、大小、疏密、错落,多变而统一,通篇和谐古雅。墨法变化细腻而自然,如人之肌肤有温度感,似乎蕴藏着无尽的生命律动。

杨凝式《神仙起居法》亦在此展出之列,但似乎与苏轼书风并无太大关系。此作之美独树一帜,我誉其为“看不清”的神品:用笔不清楚,结字不清,纸色不清,对此帖始终是一种模糊朦胧的印象。此作如辨识清其文字,则其意味全无。试想杨凝式重书一遍,也不会有此意境。此作只可意会,不可模仿!

杨凝式《神仙起居法帖》

还有一件令我惊愕的作品,这件作品不是摆在展柜中价值连城的真迹,而是在展厅的入口处和末尾处:墙上喷绘的草书作品。此作未署名作者,是办展者为了增强展厅气氛而设计,从风格上来看,是明祝允明大草《赤壁赋》。以前看过祝允明的几件手卷,因关注明清行草较少,所以印象并不深刻。而此次喷绘将其放大为高1.6m、宽6m的大件,一个单字的大小在一尺见方,着实产生了强烈的视觉效果。其纵横开合的笔势和单字布白融为一体,时而疏,时而密,尤其是每个使转的用笔,笔画不粗不重,看似无力,而又有无穷之力,自由的挥洒令我驻足。清冯班说“书法无他秘,只有用笔与结字耳”,观此作乃知,古人于此用功之深,我辈如何追也?