倪元璐书风与金石学审美观念特征比较

文/吕金光

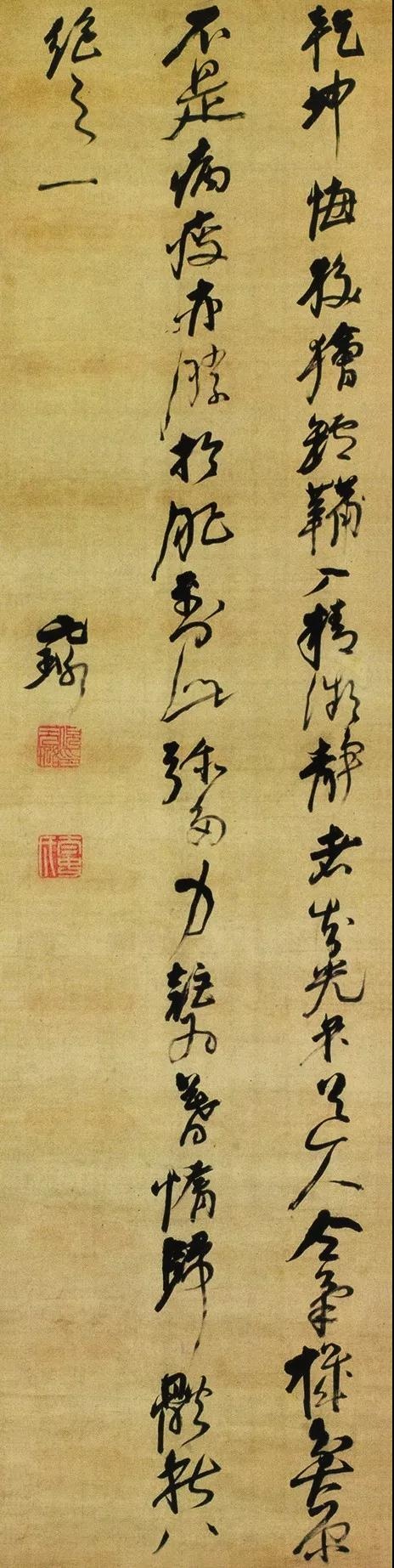

明·倪元璐 《草书体秋诗轴》 故宫博物院藏

释文:乾坤悔狡狯,垆鞲入精微。静者知光采,道人仝气机。贫原不是病,瘦亦胜于肥。到此弥多力,讵为暮惰归。体秋八绝之一。元璐。

金石学的书学审美观念是一种壮美,属于崇高的美学范畴,一是追求雄健,二是追求古拙,其审美对象必然是笨拙、粗壮、巨大、阴暗、丑陋、不和谐等,显然,与“优美”或审美对象之小巧、淡雅、光滑、工稳、细腻、飘盈、纤弱相对立。而倪元璐书风均属于壮美的范畴,表现出雄浑、古拙、奇伟、恣肆等风格。这恰与金石碑刻之书学的雄健、古拙特征契合,我们可从康有为的《广艺舟双楫》那里得到论证:

一曰魅力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑、南碑有之。

应该说,倪元璐书风源于金石学观念的影响或启导。虽然碑学观念在晚明还未形成,但事实上晚明书家已受到碑学意识潜移默化的影响。

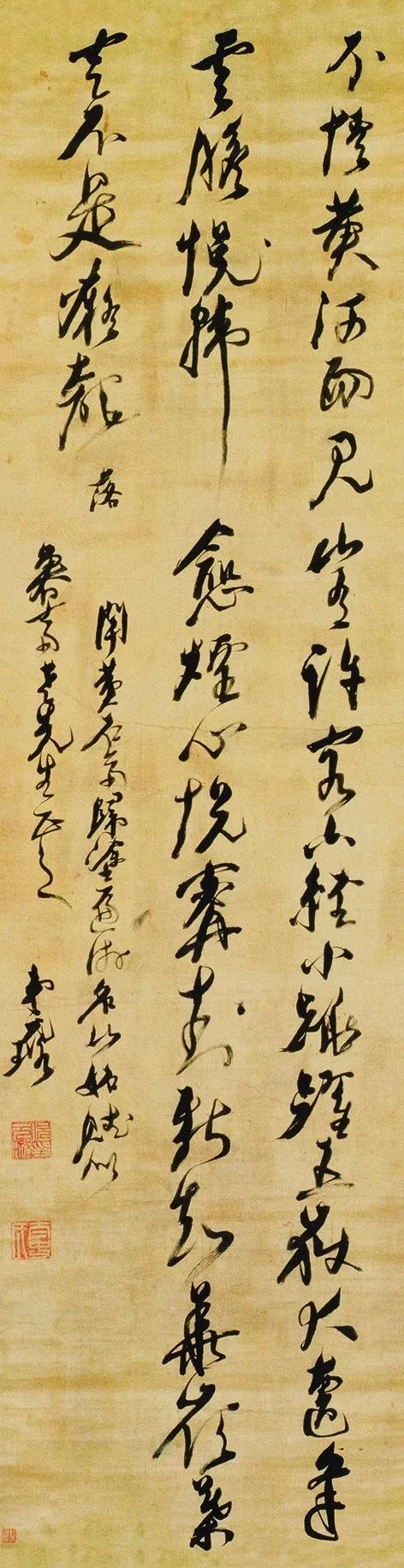

明·倪元璐 行草《五言律诗轴》 京都国立博物馆藏

释文:不悟黄河面,见山有许容。六经小跳跃,五岳大遭逢。云胆悦(落)韩愈,烟心悦宁封。斯知华岭叶,定不是痴龙。闻黄石斋归涂遍游名山赋。似暮斋老先生正之。弟元璐。

“厚”,从某种意义上说,是与重相通的,但厚是指气象的浑穆与雄浑,给人们以精神上的厚重感。厚主要是指用笔上的浑厚,刚劲而血肉丰满。厚往往表现的是“气”,气的最高境界就是“气韵生动”,追求“气”的浑厚与健朴。倪元璐书法在崇尚力的同时,气势雄浑健朴,气格饱满,浩荡而出,字里行间充溢着一股无形的冲天之气,给人以震撼与鼓舞。而雄厚正是倪元璐书风较为突出的审美特征。这一点恰与“汉碑气厚”相通,虽然我们无法考证倪元璐是否学过汉碑,但他的书法笔力沉厚雄浑,已表明了受观念上的汉碑气厚的影响。其实,这一点又与倪元璐的大丈夫恢宏的浩然之气及阳刚雄强崇高闳肆的审美意义相一致。尚于“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆……”所致。显然,倪元璐已受到了金石学的影响与启导。

“古”,书法是最崇尚古的一种艺术,无论用笔结体都讲求“古法”“古意”。大凡有创造力的书家都要“入古出新”“借古开今”。在书法用字上刻意崇古的晚明书家王铎、黄道周、倪元璐、傅山等最有代表性,这种崇古观念必然导致向古碑中寻绎。应该说“古”是与拙、朴、厚、重、大相通的,王铎在《谈古帖》中说:“……今易古难,今浅古深,今平古奇,今易晓古难喻,皆不学之故也。”在这样的思想引导下,晚明书家崇古、尚古已成风气。这显然是对自唐以来“法”的一种对抗情绪,也是对时尚书法中缺乏古意的一种不满。由此王铎提出“书未入晋,终入野道”,甚至“学不参透古碑,书法终不古,为俗笔多也”。我们从倪元璐的许多作品中不难发现,他大胆运用侧锋铺毫带来的峭厉感,由于他掺入北碑之法,才使他的书法形态古拙、恣肆生动,尤其是《把酒漫成诗轴》更可看出其古拙之趣。这一切,不正是崇古尚碑所致吗?

可见,倪元璐书风中最为突出的“拙”“厚”“古”特征源于金石学观念的启导与影响。

康有为认为倪元璐书法“新理异态尤多”。应该说,康有为是从碑学的角度来评价倪元璐书法的。从倪书中不难发现,他的笔法原理是在传统的基础上做了前所未有的创新,并具个性鲜明特色,倪书落笔重而疾驰,线条点画峻拔而有力,常常以侧锋取势,露锋铺毫,并圆笔中存方势,方笔中寓圆态,每下笔处即用力着纸,使线条的完整与力量贯通。虽然我们并不否认倪书是学颜鲁公书与苏书的,但更多的则是得益于其自身的艺术悟性,相对于帖学来说更具有原创性。

一般认为,晚明书家很少能见到北碑或视而不见,其实在明代有许多人热衷于访碑活动,而晚明时期存在的北朝书迹除“龙门造像”之类外,还有《张玄墓志》《吊比干文》《嵩高灵庙碑》《李仲璇修孔子庙碑》《道宝碑记》等碑碣,虽然当时这类书迹较少,但我们没有理由断定晚明书家、学者一定未见到这些碑碣。因此,我们可以判断,倪元璐书风的形成与北碑有着重要的关系。

(选自《中国书法报》2019年第31期,

总第231期 5、8版 经典版)

下一篇:没有了