张志庆老师围绕《伯远帖》从用笔和结体讲解魏晋时期书写的内涵和实质,将字帖中单字独立出来详述入笔与走势以此解读晋人习墨用笔之法,强调学员要转变思维,追根溯源,深入到字帖之中,这样才能临得其味。

张老师首先提到晋书无门,而法在唐人处的看法。现在能看到的晋书大部分是由唐人消化吸收以后临摹出来的,因此在与晋书的继承关系之外也会有着自己的改变与调整,虽然能取其法却难以直观地感受魏晋时期的书写习惯和特征,因此在临写中往往缺少灵动和变化。

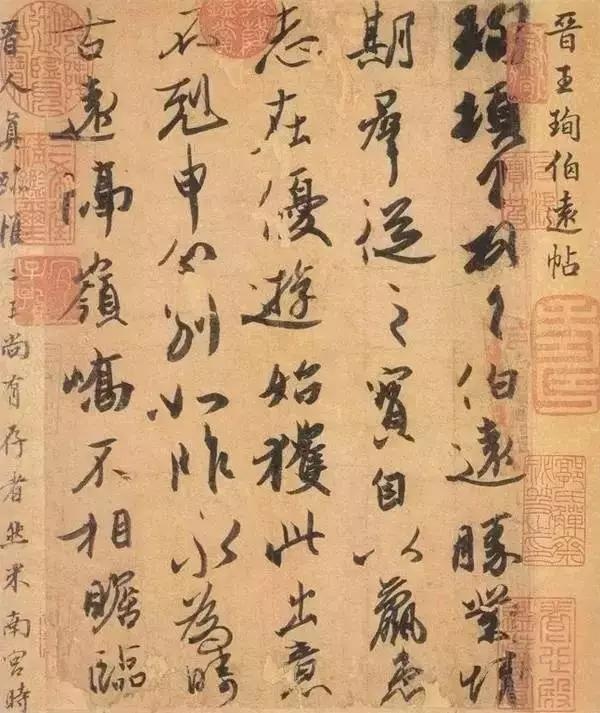

《伯远帖》作为少数魏晋时期留下来的书法真迹,是打开晋人书写技巧的一扇大门,通过这份名帖能直观领略晋人书写的风格和魅力所在。明代书画家董其昌曾评价此贴“潇洒古澹,东晋风流,宛然在眼。既幸予得见王珣,又幸珣书不尽湮没,得见吾也。长安所逢墨迹,此为尤物。”而清代书法家安岐则评价为“有自然沉着之气,非唐模双钩者。” 到现代书画家启功则评价其“王帖惟余伯远真,非摹是写最精神。临窗映日分明见,转折毫芒墨若新。”

名帖在手,却不意味着能够临写出当中的味道,对于晋书风韵难以还原的问题,张老师在此讲到要客观的看待时代的发展和变化。汉末、魏晋是草、隶、楷、行混杂、形成、分化的时期,存隶意、草韵、楷法。对其仔细的分别和解读,知其由来,是明理的过程。既而,去把握其书写规律,推测晋人的书写动作和心理,才能更准确的再现晋人的书写。遗其形,而尽其理,则是更高层次上对晋人书法的把握。法必囿人,不为法囿,张老师在讲解《伯远帖》时提到这一点,就是要通过对于整体和局部的深入了解和思考提炼其书写之法,但是又不能被法所困。因筌得鱼,得鱼忘筌,这个忘字是很难达到的,但是一定要去追求和尝试。从用笔上来说,古人用手腕控制捻转,用前臂控制翻转,用手臂控制提按,正是这三者的协调和统一才构成了完整而优美的书法作品,《伯远帖》中每个字都藏着几种用笔的变化,不通笔法,不入其门,通过学习古帖,掌握古人的笔法运动规律是根本,这样点画才能准确,才能入帖。经长期的正确训练,质感会慢慢增强,力感由其中生发,熟能生巧,点画才会生动、自然。

除了笔法的训练还要注重结字的训练,这项练习着重于单个汉字的架构塑造,是书法学习中最吃功夫的一项,对单字间架布白,要依赖积字之功,训练要量大,量的积累达到一定程度,才会发生质变,所谓质变就是:视觉审美判断能力提高,对空间布白的匀称变得极其敏感。这是结字训练要达到的目标。这个目标如果达不到,眼睛的判断能力就上不来,即“眼低”,是不会有大的进步的。

用笔与结字都要达到目标的要求是:“用笔在使尽笔势,然须收纵有度;结字在得其态,然须映带匀美”,“ 使尽笔势”,则用笔活脱;结字在得其真态,匀称而自然。当然文化的学习是循序渐进的,它随人生的成长和阅历而通化,因此张老师讲到惟通化才有用,由内而外滋养人,既而影响人的气质。学而不化,谓之“书呆”,古人早有批判,所谓“迁腐”之士,即是所指。

古人读书讲究“通则变,变则久”,也就是说,知识要转化为能力和素养,再转化为躯体的一部分,即本能。本能的运用,是自然而然,无需装饰和卖弄,在不知不觉间显露,妥帖而适意。只有读好书并践行,才能提高自身的修养。所谓通大道者,则必知人生之道。其视野跳出书法的圈子,而通晓其他艺术门类。更能以文化大视野,观照书法所处之境,反观文化于人类发展之用,去其分别,知其大用。于中国儒、释、道的哲学皆能通会于心。知其理、会其神,以平等精神体察世间一切事物存在的价值,对天、地、人的思量,而涵有一颗博大的同情心,塑造自我高尚而纯洁的内心。反映于书法上,则书必纯净而高洁,清格出尘,耐品,可回味,是为佳品。

《伯远帖》是王珣给亲友的一通书函,是东晋王氏家族存世的唯一真迹,为行书早期典范之作,董其昌称之为“尤物”。行笔峭劲秀丽,自然流畅,是我国古代书法作品中的佼佼者。笔画写得较瘦劲,结体较开张,特别是笔画少的字显得格外舒朗,飘逸。